少しハイドロリリースから離れた話題ですが、、、

少しハイドロリリースから離れた話題ですが、、、

スポーツや日常生活での「肉離れ」や「筋肉の打撲」など、筋損傷を受けた際に行う定番の処置といえば、RICE(ライス)処置。

Rest(安静)・Ice(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上)の頭文字を取った応急処置で、特に**「アイシング(冷却)」**は広く行われています。

しかし――

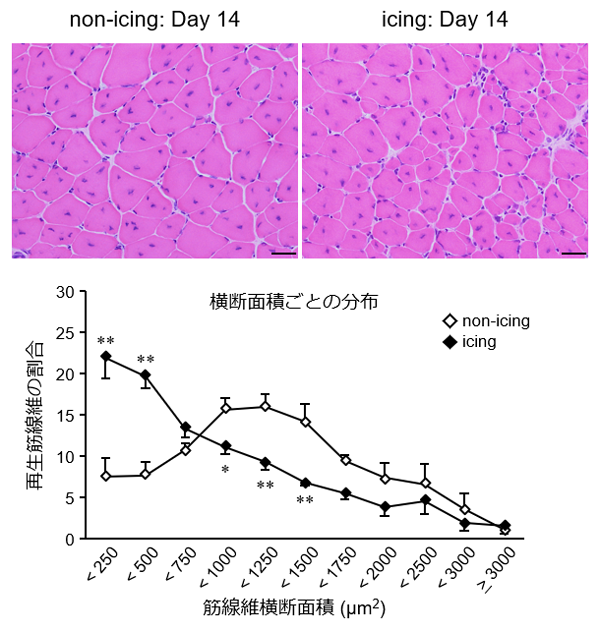

実はこの“アイシング”、筋肉の回復を遅らせる可能性があることが、最新の研究で明らかになりました。

■ 研究の概要

神戸大学大学院保健学研究科の荒川高光准教授らの研究チームは、

千葉工業大学の川西範明准教授らと共同で、遠心性収縮によって筋損傷を起こしたマウスモデルを用い、

アイシングが筋再生に与える影響を検証しました。

この成果は、2025年3月25日付で『Journal of Applied Physiology』にオンライン掲載されています。

■ 研究で分かったこと(ポイント)

- アイシングを行うと、筋再生が遅れる

- その理由として、炎症性マクロファージの到着が遅れることが関与している

- マクロファージが損傷部位に集まらないと、壊れた筋の“掃除”が進まず、再生が遅れる

■ なぜアイシングが再生を遅らせるのか?

筋肉が損傷すると、体は自然と炎症反応を起こして修復に向かいます。

その最前線で活躍するのが、マクロファージという免疫細胞です。

マクロファージは2つの顔を持ちます:

- 炎症性マクロファージ:壊れた組織を貪食し、修復のきっかけを作る

- 抗炎症性マクロファージ:炎症を鎮め、筋の再生を助ける

アイシングを行うと、この炎症性マクロファージの到着が遅れることが判明しました(図3)。

結果として、筋肉の再生スピードが遅くなる可能性があるのです。

■ 現場の常識が変わるかも?

これまで、アイシングは「とりあえず冷やせばいい」とされてきましたが、

実は“炎症”=悪ではなく、回復に必要なプロセスでもあるのです。

そのため、特に重度の筋損傷(肉離れなど)に対しては、安易なアイシングは再考が必要とされ始めています。

■ 今後の展望

本研究では、臨床現場でよく行われている方法と同様のアイシング手技を用いています。

今後は、人間への応用や、損傷の程度による違い、より適切な処置タイミングなどの研究が期待されます。

YouTubeで学ぶ「在宅診療と筋膜アプローチ」

在宅医療や筋膜リリースといった臨床現場での知見を、YouTubeでもわかりやすく解説中!

研究だけでは語れない“現場のリアル”も交えて配信しています。

🔗 内田賢一 - YouTube

🏠 さくら在宅クリニック(逗子市)

🔗 公式サイトはこちら